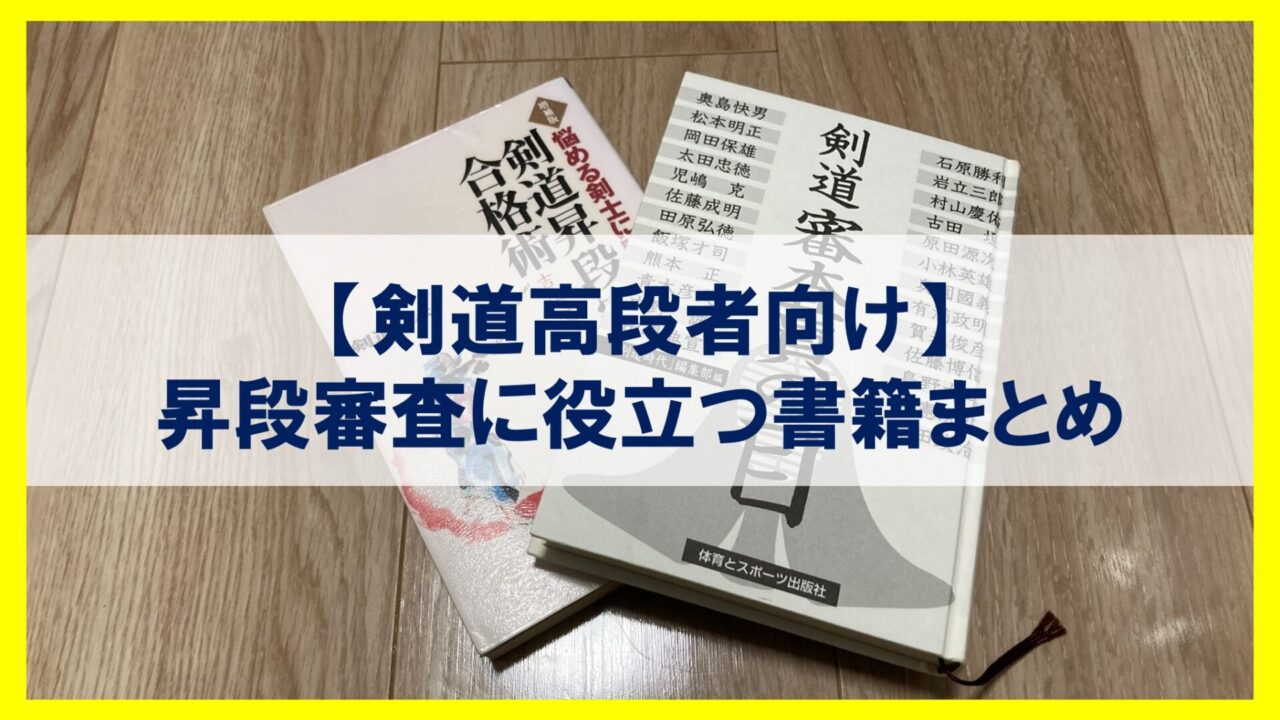

【剣道高段者向け】昇段審査に役立つ書籍5選【六段審査以上】

昇段審査に向けた稽古って、どんなところに注意したらいいんだろ?

また審査に落ちてしまった…。自分の剣道を見直してみようかなぁ?

なんて思っていませんか?

僕は頻繁に思ってます(現在七段挑戦中)。

そんな時は本を読んでみてはどうでしょう?

普段の稽古では得られない学びがあるかも知れませんよ。

実は、剣道の昇段審査に向けた書籍はたくさんあるのですが、ほとんどが五段以下を目指す人向けです。

六段以上を目指す人には物足りない内容になります。

やはり、高段者を目指すなら高段者向けの本を読みたいところです。

そこで、この記事では六段以上を受審される人向けの剣道書籍を紹介します。

気になるものがあれば、ぜひ一度読んでみてください。

「尊敬する先生が書かれている箇所だけ読む」というのもありです。

あなたの昇段審査合格のきっかけになるかも知れません。

| 剣道審査員の目 (全3巻) | 悩める剣士に贈る 道昇段審査合格術 増補版 | 剣道昇段審査 合格する稽古法 (DVD付) | 剣道昇段審査 合格の秘密 | 剣道昇段への道筋 (上・下巻) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 出版年 | 2004~2007 | 2012 | 2005 | 2011 | 2016 | ||

| 著者 | 八段審査の 審査員各25名 | 吉山 満 | 吉山 満 | 八段審査の 合格者88名 | 八段審査の 合格者59名 | ||

| 内容 | 審査員が審査で 重視する項目等 | 昇段審査の様々な ノウハウ | 審査に向けた 効果的な稽古法 | 八段合格者の体験記 | |||

| こんな人に おすすめ | 審査員が重視する 点を知りたい人 | 昇段審査について 幅広く知りたい人 | 稽古法について 学びたい人 | 八段合格者の稽古への取組み方を知りたい人 | |||

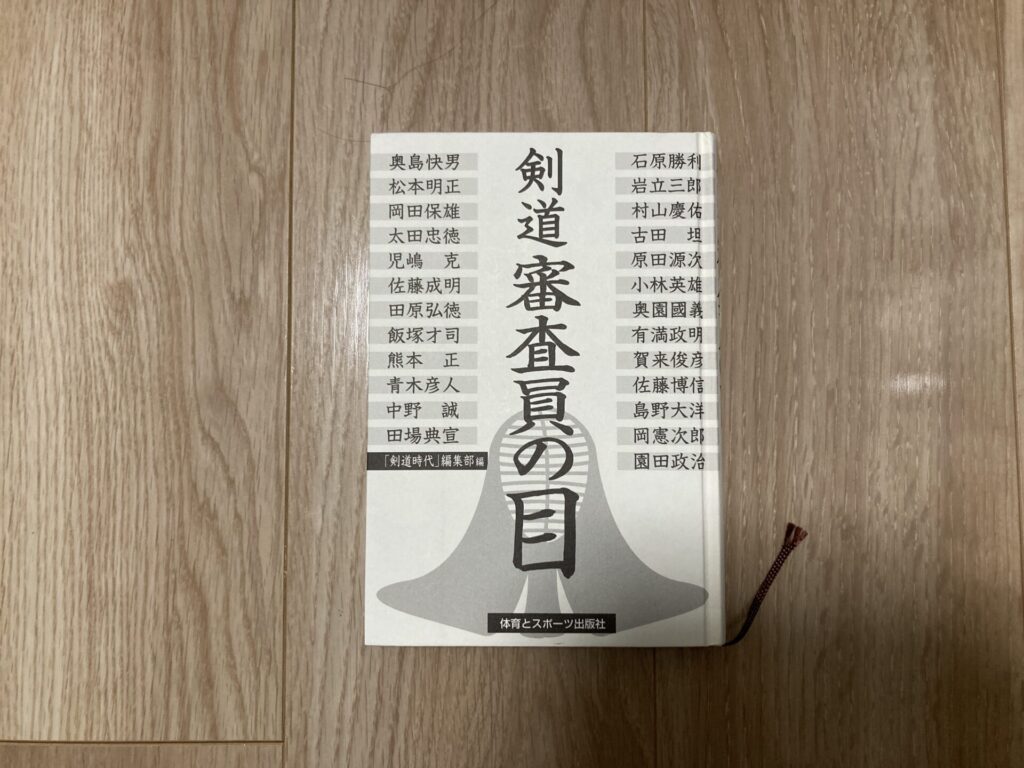

剣道 審査員の目【1】~【3】「剣道時代」編集部 (編集)

「剣道審査員の目」は、八段審査の審査員を経験した各巻25人の範士の先生方が、

- 各人が重視している重要項目

- 受審の心構え

- 修行の姿勢

などを詳しく解説したものです。

実際に審査する側の意見なので、大変参考になります。

各人が重視している重要項目なんて、まさに審査本番でチェックしている項目と言えます。

八段審査はもちろん、六段・七段審査においても参考になること間違いなしです。

執筆されている範士の先生方は↓の通りです。

| 一巻 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 石原 勝利 | 岩立 三郎 | 村山 慶佑 | 古田 坦 | 原田 源次 |

| 小林 英雄 | 奥園 國義 | 有満 政明 | 賀来 俊彦 | 佐藤 博信 |

| 島野 大洋 | 岡 憲次郎 | 園田 政治 | 奥島 快男 | 松本 明正 |

| 岡田 保雄 | 太田 忠徳 | 児嶋 克 | 佐藤 成明 | 田原 弘徳 |

| 飯塚 才司 | 熊本 正 | 青木 彦人 | 中野 誠 | 田場 典宣 |

| 二巻 | ||||

| 福本 修二 | 水野 仁 | 永松 陟 | 亀井 一雄 | 河口 節喜 |

| 大塚 敬彦 | 湯村 正仁 | 松波 徹 | 名越 大賢 | 小笠原 宗作 |

| 伊藤 陽文 | 小林 三留 | 斎藤 輝男 | 野澤 治雄 | 渡邊 哲也 |

| 村上 済 | 宮崎 昭 | 塚本 徹男 | 加藤 浩二 | 國分 國友 |

| 角 正武 | 甲斐 清治 | 林 邦夫 | 武藤 久夫 | 環 篤 |

| 三巻 | ||||

| 長野 武大 | 藤井 稔 | 中里 誠 | 田中 信行 | 篠塚 増穂 |

| 長尾 英宏 | 下村 清 | 後藤 清光 | 有馬 光男 | 千葉 仁 |

| 太田 友康 | 鈴木 康功 | 清藤 幸彦 | 石田 榮助 | 忍足 功 |

| 遠藤 勝雄 | 根岸 一雄 | 中田 琇士 | 目黒 大作 | 島野 泰山 |

| 岡田 一義 | 川本 三千弘 | 小髙 終八郎 | 網代 忠宏 | 宮川 英俊 |

僕なんかでも知っているような名前もちらほらあります。

三巻の網代忠宏範士は今の全日本剣道連盟の会長ですね。

気になる先生がいる場合、ぜひその章だけでも手に取って読んでみてください。

私も、尊敬する先生が執筆されているため、1巻を持っています。

- 審査で審査員が重視するポイントが知りたい人

- 八段審査を見据えて剣道修行に励みたい人

- 尊敬する先生が執筆されている人

悩める剣士に贈る 剣道昇段審査合格術 増補版 吉山 満 (著)

↑上の画像は通常版の方です。増補版はAmazon、Yahooショッピングからどうぞ。

「悩める剣士に贈る剣道昇段審査合格術 増補版」の著者である吉山満先生はこんな方↓です。(※2022年時点)

- 剣道教士七段

- 五段審査に8回目で合格。六・七段は一発合格

- 八段審査の立会(実技審査を仕切る役)等の昇段審査の係員を長年経験

- 六段以上を目指す方に向け、八段の先生に直接ご指導をもらえる模擬審査会を開催(平成元〜8年)

- 上記の模擬審査会で300名以上の昇段者を輩出(3名の八段合格者を含む)

- 昇段を目指す剣士のための講習会を全国各地で開催

最近では、2022年の剣道日本3月号に登場されています。

自身の昇段審査で苦労し、係員や模擬審査会で多くの受審者を見てきた人です。

言ってみれば昇段審査のプロです。

そんな筆者が、長年昇段審査に関わる中で得た合格のためのノウハウを「六段・七段を目指す一般社会人」に向けてまとめたものです。

最初は2003年に「悩める剣士に贈る 剣道昇段審査合格術」が出版されています。(ここでは通常版と呼びます)

今回紹介する増補版は、通常版から第5章などを加筆して2012年に出版されたものです。

増補版が出るくらい、通常版は反響があったのでしょう。

増補版のあとがきにも、↓のように書かれています。

毎年各地で開催されている全国審査会場に参りますと、多くの知らない先生から声をかけられます。

「先生の本を何度も読んで来ました」(中略)

朝方にお会いして、お話した方が飛んできて「先生・・・本のイメージ通りできまして合格しました」と喜んでいます。

(中略)

私のつたない体験から生まれたこの本ですが、恥ずかしながら少なからず効果があるのだなと思いました。

悩める剣士に贈る 剣道昇段審査合格術 増補版

本書の章立ては↓の通りです。

悩める剣士に贈る 剣道昇段審査合格術 増補版

- 涙と笑いの段位審査「不」合格物語

- 審査を間近で見続けて思う「合格のツボ」

- 昇段審査を私はこう考える

- ここを備えて審査に挑め

- この三つを加えれば完璧(新章)

着装や心構え、剣道形に稽古例など、審査に関するノウハウを幅広く執筆されています。

個人的には、2章が一番参考になりました。

昇段審査を受けるうえで不安がいろいろある人には大助かりな一冊です。

- 昇段審査のノウハウを幅広く知りたい人

- 六段・七段を目指す一般社会人

DVD付 剣道昇段審査 合格する稽古法 吉山 満 (著)

「DVD付 剣道昇段審査 合格する稽古法」は、先ほどの「悩める剣士に贈る 剣道昇段審査合格術 増補版」と同じ昇段審査のプロ、吉山満先生の著作です。

昇段審査に向けた効果的な稽古法をDVD付きで解説しています。

対象としている読者は四〜七段です。

そのため、六段以上の受審を控える人には復習のような内容もあるかと思います。

その場合は、基本に立ち返るつもりで、今一度確認するとよいと思います。

この作品の章立ては↓のようになっています。

DVD付 剣道昇段審査 合格する稽古法

- 合否を分けるポイント

- 着装

- 技を出すまで

- 攻めと打突

- 打突の仕上げ

- 基本を作る稽古法

- 基本打突動作の再点検

- 新気力を向上させる3点セット

- 日本剣道形を竹刀剣道に活かす

- 突き技で中心をとる剣道を学ぶ

- 審査に備える稽古法

- 自分の剣道を見つめ直す

- 出がしら面の段階的稽古法

- 基本パターン稽古

- 実戦パターン稽古

- 近間でのパターン稽古

- 稽古の総仕上げ

DVDが付いているので、文字で読むだけより理解しやすいです。

審査に向けてどんな稽古をしていったらいいだろう?

と悩んでいる方には特におすすめです。

また、「悩める剣士に贈る剣道昇段審査合格術 増補版」と併せて読むと、筆者の考えをより深く理解できると思います。

- 審査に向けた稽古方法に悩む人

- 文字だけでなく動画で理解を深めたい人

剣道昇段審査合格の秘密 「剣道時代」編集部 (編集)

「剣道昇段審査合格の秘密」は、合格率1%以下の難関、八段審査の合格者88人の体験記を集めたものです。

各人がどのような稽古を積んで八段審査を合格されたかが記されています。

体験記を書かれた88人の先生方は↓の通りです。

| 亀井 徹 | 中島 博昭 | 井島 章 | 原田 哲夫 | 楢崎 武司 |

| 栗原 憲一 | 矢作 恵一郎 | 北條 一弘 | 菅崎 吉雄 | 林 達雄 |

| 神崎 浩 | 中西 安広 | 小久保 昇治 | 田川 順照 | 東 日出男 |

| 岡田 廣久 | 濱口 雅行 | 神成 一男 | 田口 昇 | 長尾 進 |

| 上原 勲雄 | 一ノ瀬 仁 | 花澤 博夫 | 米倉 滋 | 平井 道典 |

| 吉山 文男 | 田代 潤一 | 白石 輝志通 | 小山 秀弘 | 重松 隆 |

| 首藤 昭亮 | 長谷川 弘一 | 平子 允秀 | 原嶋 茂樹 | 高村 克人 |

| 桜井 鋭治 | 入井 徳明 | 下諸 純孝 | 猪股 弘 | 末平 佑二 |

| 末野 栄二 | 松原 治 | 河田 清実 | 池田 和夫 | 山下 和廣 |

| 阿部 昭一 | 太田 欣之 | 野村 良三 | 中西 章 | 三宅 一 |

| 栗原 正治 | 千葉 胤道 | 谷 勝彦 | 渡並 直 | 松下 明房 |

| 山本 重美 | 山中 洋介 | 川瀬 能男 | 伊藤 要三 | 會田 彰 |

| 新堀 強 | 久保木 優 | 神山 芳男 | 松本 武 | 笠村 浩二 |

| 山内 正幸 | 大塚 尚弘 | 渡邉 香 | 橋本 健藏 | 本屋敷 博 |

| 茨木 貴 | 青木 茂 | 藤牧 守芳 | 滝川 貞司 | 野口 愼一郎 |

| 長野 大 | 渡邉 達郎 | 宮田 秀昭 | 松田 勇人 | 仮屋 達彦 |

| 松井 明 | 石川 暉 | 森 文男 | 林 邦夫 | 栗原 雅智 |

| 成田 勝利 | 岡 政吉 | 関川 忠誠 |

気になる先生がいる場合、ぜひその章だけでも手に取って読んでみてください。

巻末には林邦夫範士が解説する「昇段審査合格五つの法則」が収録されています。

林邦夫範士は合格体験記も執筆しています。

また、「剣道審査員の目」第二巻では審査員の立場から昇段審査について語られています。

それぞれを読み比べてみても面白いです。

六段、七段、そして八段への昇段を見据えて稽古を積んでいきたい方におすすめです。

- 八段昇段を見据えて、合格者の取り組み方を学びたい人

- 尊敬する先生が執筆されている人

- 林邦夫範士の「昇段審査合格五つの法則」が気になる人

剣道昇段への道筋 【上】【下】「剣道時代」編集部 (編集)

「剣道昇段への道筋」も八段審査の合格者の体験記です。

2007年~2009年の八段審査で合格された合計116名(上巻59名+下巻57名)の先生方が執筆されています。

2016年に出版されており、今回紹介した中では最も新しいです。

高段者審査にも一種の流行りがあるのなら、それを最も捉えているのはこの「剣道昇段への道筋」でしょう。

体験記を書かれた116人の先生方は↓の通りです。

| 上巻(59人) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 平野 勝則 | 石田 利也 | 稲富 政博 | 小山 正洋 | 山村 勝弘 |

| 近藤 亘 | 髙橋 亮 | 緒方 仁司 | 江島 良介 | 三好 伸二 |

| 佐藤 孝康 | 内濱 誠志 | 林 勝幸 | 入舟 忠司 | 三浦順一 |

| 栗崎 敬一 | 金子 信仁 | 長納 憲二 | 八木沢 誠 | 安部 壽和 |

| 宮戸 伸之 | 嶌末 秀一 | 吉田 泰将 | 鎌田 進 | 吉田 博光 |

| 矢野 信広 | 田中 康宏 | 都合 康弘 | 飯田 茂裕 | 松下 悦郎 |

| 阿部 昭彦 | 小山 則夫 | 安田 勉 | 桑原 慶二 | 中村 福義 |

| 伊藤 好晴 | 山畑 阿威麿 | 笠谷 浩一 | 工藤 一夫 | 松本 政司 |

| 大芝 信雄 | 重松 公明 | 岩熊 昌毅 | 中本 敏明 | 田頭 啓史 |

| 田中 久夫 | 佐藤 忠彦 | 岩尾 征夫 | 赤木 茂 | 遠藤 寛弘 |

| 米元 益雄 | 岡見 浩明 | 平田 富彦 | 坂田 秀晴 | 佐藤 誠 |

| 岡嶋 恒 | 横尾 英治 | 櫻井 智明 | 安部 美知雄 | |

| 下巻(57人) | ||||

| 堤 慶一 | 下山 弘喜 | 浅野 誠一郎 | 渡辺 幹雄 | 倉成 健治 |

| 加藤 彰三 | 平野 誠司 | 堀山 健治 | 柿原 直人 | 川邉 省司 |

| 池田 正史 | 本名 和彦 | 阿部 正美 | 河野 昭浩 | 高木 亮 |

| 長友 康範 | 吉田 一秀 | 丸橋 利夫 | 小野 倫義 | 山田 義雄 |

| 鈴木 洋行 | 田代 修 | 中島 治彦 | 北村 宏二 | 中島 宏居 |

| 佐賀 豊 | 湯澤 寛 | 栄花 英幸 | 牧 芳正 | 久保田 雄二 |

| 髙濱 直規 | 舟津 正人 | 池田 公律 | 花房 満明 | 中倉 幸雄 |

| 八木 克潔 | 横内 良道 | 小村 昭正 | 塩澤 好和 | 安江 正紀 |

| 池田 純洋 | 山田 雅士 | 後藤 俊明 | 下川 祐造 | 佐藤 斗志夫 |

| 金田 孝行 | 三木 健二 | 北 週三 | 渡邉 誠一郎 | 清野 忍 |

| 安藤 守 | 山中 章義 | 寺園 誠 | 藤森 晋作 | 柏村 和宏 |

| 有馬 裕史 | 斎藤 浩二 | |||

気になる先生がいる場合、ぜひその章だけでも手に取って読んでみてください。

- 八段昇段を見据えて、合格者の取り組み方を学びたい人

- 尊敬する先生が執筆されている人

本で学んで昇段審査合格に近づこう!

今回は剣道六段以上への昇段を目指す人に向けた書籍を紹介しました。

| 剣道審査員の目 (全3巻) | 悩める剣士に贈る 道昇段審査合格術 増補版 | 剣道昇段審査 合格する稽古法 (DVD付) | 剣道昇段審査 合格の秘密 | 剣道昇段への道筋 (上・下巻) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 出版年 | 2004~2007 | 2012 | 2005 | 2011 | 2016 | ||

| 著者 | 八段審査の 審査員各25名 | 吉山 満 | 吉山 満 | 八段審査の 合格者88名 | 八段審査の 合格者59名 | ||

| 内容 | 審査員が審査で 重視する項目等 | 昇段審査の様々な ノウハウ | 審査に向けた 効果的な稽古法 | 八段合格者の体験記 | |||

| こんな人に おすすめ | 審査員が重視する 点を知りたい人 | 昇段審査について 幅広く知りたい人 | 稽古法について 学びたい人 | 八段合格者の稽古への取組み方を知りたい人 | |||

気になるものがあれば、ぜひ手に取って読んでみてください。

その際は、尊敬する先生が書かれている箇所だけ読むというのもありです。

「誰の言葉か?」は非常に大切です。

尊敬している先生の言葉は、心の中深くに残り今後の指針となると思います。

今回紹介した本があなたの昇段審査合格の一助となれば幸いです。

以上です。ありがとうございました。